沪公网安备 31011402009376号 沪ICP备2020037177号-2 网站地图

上海市嘉定区文化和旅游局网站 主办单位 联系方式:69989838 网站标识码:3101140038

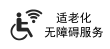

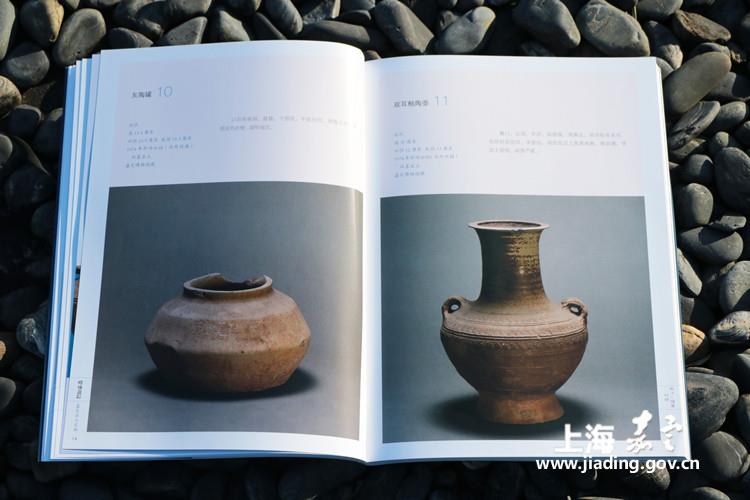

近日,嘉定博物馆所编《疁城遗踪——嘉定出土文物》由上海书画出版社出版。

2019年嘉定博物馆迎来建馆60周年,同时嘉定孔庙也迎来建成800年,4月19日至7月19日,嘉定博物馆联合上海博物馆共同举办了“疁城遗踪——嘉定出土文物展”,在嘉定博物馆特展厅向市民开放。展览分“远古时期”、“春秋战国时期”、“汉至南朝时期”、“隋唐时期”、“宋元时期”与“明清时期”六个部分,共展出各个时期嘉定地区出土文物标本104件(套),涵盖了动物化石、玉器、陶器、青铜器、铁器、锡器、瓷器、石器、木器、金银器、墓志等类型。

本书以介绍“疁城遗踪——嘉定出土文物展”展出的文物标本为主要内容。前附《沧海桑田殊有情 古物无语自成诗》一文,以考古发现结合文献考察,对嘉定地区历史作了简要叙述;《嘉定考古六十年》一文,对1959年以来嘉定开展文物考古的发现作了简要介绍,并就出土文物所示信息在上海区域发展史上的作用与影响作了客观评述。后附《嘉定文物考古六十年大事记》,简要记录了1958年以来历史上嘉定地区(含今宝山区与浦东新区高桥地区)发现的文物点及出土文物情况。结合本书编辑中涉及的文献资料来源,则附见《参考文献》。

本书的编写,得到了原上海博物馆考古部何继英老师的鼎力支持和热情帮助,并为撰写专稿。图版展品说明,由我馆文保部原主任金蓉老师、副馆长朱匀先、宣传教育部副主任袁晔珺、研究部主任徐征伟、上海博物馆考古部周云、郑博、工艺研究部主任施远、副主任谷娴子诸同仁撰写;为联络诸同仁,我馆文保部副主任叶婷付出良多。我馆研究部林介宇、文保部张行刚为收集1959年以来嘉定地区考古资料多方努力,研究部周海韵又作了全部整理,为本书的编辑提供有力支持。书稿完成后,上海博物馆副馆长、原考古部主任陈杰、考古部副主任黄翔并为审稿,提出修改意见。可以说,本书的最后定型,凝聚了我馆研究人员与上海博物馆诸同仁的心血。

配图一 《疁城遗踪——嘉定出土文物》书影

配图二 内页若干

附:本书代前言,为便阅读,略去注释。

沧海桑田殊有情 古物无语自成诗

徐征伟

南宋嘉定十年十二月初九日(1218年1月7日),宋王朝批准析昆山县东境五乡设置新县,以年号为名,称嘉定县,属平江府。嘉定建县时,地处旧吴淞江与娄江之间,东濒大海,境内地势平衍,物华地丰,货畅其流,为典型江南水乡。建县800余年来,向称壮县。1958年划归上海市管辖,今为上海市嘉定区。

嘉定的文物保护工作始于1958年。是年10月,嘉定县博物馆筹建,结束了原无文物管理机构的窘境。其时,适逢全国第一次文物普查,新建的县博物馆随后在上海市文物管理委员会、市博物馆的领导与支持下,对县境内文物进行全面普查和复查,开展文物维修和考古发掘工作。至2019年的60年里,随着文物保护工作有序开展,先后发现春秋战国、汉、唐、宋、元、明、清时期的墓葬数十处、古生物化石遗迹多处,清理出土大量文物标本。出土的文物标本,对于考察嘉定及上海地区成陆演变、嘉定古代先民流动及其生活状况,并嘉定地区行政变迁及市镇的出现与发展,提供了有力的物证。考古发现结合文献考察,使嘉定古代历史的叙述,更显丰满与真切。

一 大江大海馈赠之地

科学勘探和考古发现,距今约一万年前,现在的嘉定及整个上海地区,是一片汪洋。随着全球气候变化,海平面升降,距今六七千年至三千年前,在江海的交互作用下,现今上海地区的西部,发育出现了含有大量贝壳等水生动物化石的沙带,即上海的古海岸线——冈身。在故吴淞江北岸的今嘉定境内西侧,自西向东形成黄渡(浅冈)、方泰(沙冈)、外冈、青冈、石冈(东冈)五列沙堤,宽达10公里。冈身以西地区,不仅成为孕育生命的绿洲,也成为嘉定先民最早的活动区域。

上世纪七八十年代,在方泰与外冈冈身先后出土陆生脊椎动物如亚洲象、鹿类化石,海洋动物鲸类并大量牡蛎化石,证明在至少4000年前,这里经历了沧海桑田的巨大变迁。嘉定县志亦载有在黄渡、罗店出土鲸类化石的信息,再次证明嘉定是海陆变迁的产物。而冈身以东地区,至11世纪时已全部成陆。

二 建县之前已是先民安居之所

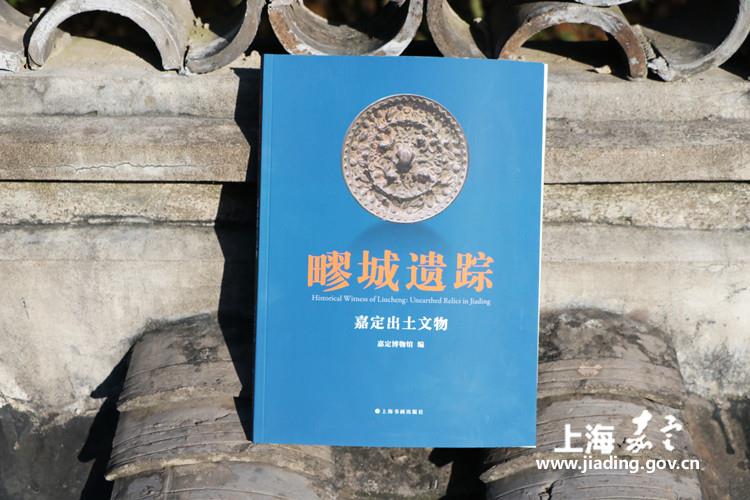

1986年,外冈镇南冈身遗迹马鞍山北侧采集到制作精细的石镞,后经上海博物馆考古部鉴定,为距今约6000-5300年的崧泽文化时期石器。2016年,上博考古部对马鞍山遗址及周边地域进行考古勘探,据采集标本推测,该地区可能存在新石器时代文化遗迹。

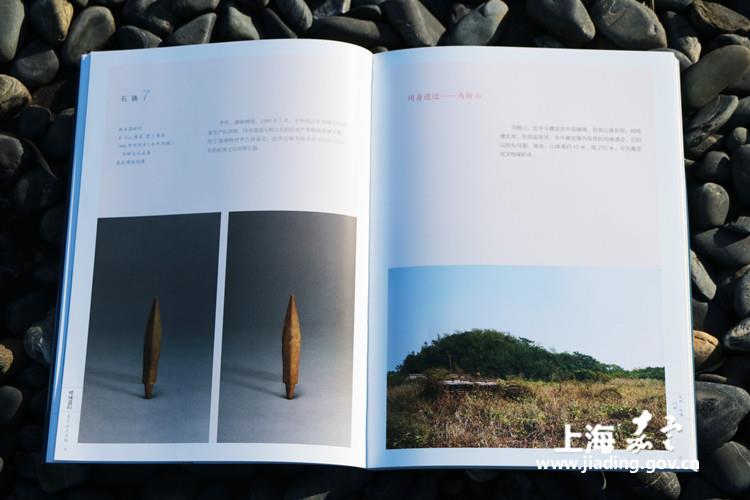

1959年,外冈镇南冈峰大队发现古墓一座,清理出土陶器、原始瓷瓿、玉璧、陶质“郢爰”等随葬品,器物具有明显的楚文化特征,是战国时期楚文化深入到今上海地区的实证。1974年,外冈又出土春秋时期圆形印纹陶罐;1981年,方泰出土战国时期双耳小方格纹硬陶罐。这些文物点的发现,证明早在春秋战国时期,今嘉定境内已有先民定居。

1959年,外冈镇冈峰大队发现汉墓;1963年,冈峰又发现汉墓,出土有陶质罍、罐、鼎、盒、壶等随葬品。1959年,方泰黄墙发现唐咸通十五年(874)吴文昊妻施夫人墓,墓志谓其地为“苏州昆山县疁城乡归义里”;1963年,安亭嘉泰砖瓦厂先后发现唐孙氏陈夫人墓、又出土西汉灰陶罐、南朝黄釉陶釜、德清窑青瓷碗等器物,又在境内征集到唐故京兆宋府君墓志盖。1985年,安亭镇前进村双墩庙发现由泥质灰陶井圈累叠而成的汉代水井。上述发现,可知汉唐以前,嘉定先民主要生活在冈身以西地区。

1959年,嘉定城西门外发现南宋周知柔家族墓,出土墓志言其地为“昆山县春申乡练祁市”,并言其家为“练溪望族”;北宋孙偁墓,其地为“昆山县春申乡练祁”;北宋孙傅妻刘氏墓,其地为“练祁春申乡赤莲里”;方泰发现南宋杨昕墓,其地为“安亭乡盛泾”。1963年,川沙县高桥发现南宋黄俣墓,其地为“昆山县临江乡清洲”。1979年,嘉定镇清河路发现北宋赵铸夫妇墓,其地为“昆山县春申乡赤莲里”。上述发现,知宋初至南宋嘉定十年(1217)建县时,冈身以东地区已全部成陆,今嘉定镇其时为练祁(市)、高桥为清洲,其地已出现世家。

嘉定处江海之滨,傍江海之地多种稻,而腹内地势高亢如冈身之地,则多植棉与桑;以棉花纺织成布,桑则可出蚕丝或用以造纸。1979年嘉定镇北宋赵铸夫妇墓出土了大量用以包裹墓室砖的皮纸,经科学鉴定其原料为桑皮;而嘉定知名特产安亭药斑布,产生于建县之前,其制作工艺中必须用皮纸为介质,雕刻花样以转移至布匹上。可知宋代时今嘉定地区不仅因种棉而出产棉布,同时又因植桑而成为桑皮纸的产地之一。

考察志乘,知嘉定建县之前有古迹多处,在古吴松江畔有春秋战国时期的坞城(今闵行区纪王镇南)、东晋隆安年间吴国内史袁山松所筑沪渎垒(今安亭镇南)。建县前行政区划,唐代有属昆山县的疁城乡、七隶乡、新丰乡,皆为旧时出土墓志所证明;宋代有昆山县的安亭、春申、临江、平乐、醋塘五乡。唐之疁城、七隶、新丰三乡,其地都在冈身西侧;宋之五乡最迟至大中祥符年间(1008—1016)已有,而五乡之名于嘉定建县后不久即分别更名为服礼、守信、依仁、偱义、乐智。建县前寺庙,有建于宋代以前的安亭菩提寺、外冈吴兴寺、方泰方泰寺、练祁护国寺、留光寺、南翔云翔寺等;宋初至于嘉定十年(1217)间,则有江湾保宁寺、崇福寺、月浦兴圣寺、清浦法昌寺、练祁留光寺及法华塔院等。

嘉定建县之前,居民已散居境内各处,可考知的市镇有唐代的西里、宋代的南翔、练祁、江湾等,村里有唐代的归义里、宋代的赤莲里、外冈里、清浦里、白鶴村、黄姑村、桑浦村等,而居民除原住民外,其他则大都源于历史上的几次北人南迁潮。这些信息,基本来自历史上发现的墓志碑版。

嘉定建县之前,境内乡里格局基本确立,冈身内外、江海之滨,炊烟渔歌,已是生机活泼之地。

三 建县之后成为江南壮县

南宋嘉定十年十二月(1218年1月)嘉定建县,次年五月首任知县高衍孙到任,经数月筹划,于十一月起,起县署,建坛宇驿舍,设庙学,筑城池,立坊巷,不到两年,新县规模初具,嘉定历史于是开启新篇章。元代元贞二年(1296),县升为州;明代洪武初,嘉定复为县,属苏州府;弘治十年(1497),析北境隶属太仓州;清雍正二年(1724),析东境置宝山县;三年,升太仓州为直隶州,嘉定县改属太仓州。建县时,境内拥有吴淞江、娄江两大出海口,干河纵横,支河密布,享有舟楫之利。因有其地利,建县后的嘉定社会各方面,逐步走上了持续发展之路。

宋、元及明,嘉定的经济以稻棉种植、海洋捕捞与制盐业为主,而港口贸易又兴旺发达。南宋时,东境有江湾、顾迳、黄姚诸港口,西镜有钱门塘市,元代时北境有刘家港,时称“六国码头”。港口贸易的发达,大大提升了嘉定物产的流通,所出棉花、棉布、蒲鞋、凉鞋、蓝靛等特产,藉此广销大江南北各地。及清代,所出棉花及其织品,依然受到世人欢迎,而“花布之乡”之名犹在人口。

伴随经济的繁荣,人口的生衍繁息,于境内各干河交汇处,市镇也先后兴起,及明末,已有三市十七镇,市镇之外,则村行棋布;而市镇之内,深宅大院则每辟园亭,如县城练祁市有龚弘的龚氏园(今秋霞圃)、徐学谟的归有园、唐时升的唐氏园、侯震肠的东园、南翔镇有李流芳的檀园、闵士籍的猗园(今古猗园)等。1972年宝山县月浦南宋谭思通家族墓、1960年嘉定镇城中路明代唐时升家族墓、1966年宝山顾村朱守城夫妇墓、1967年嘉定县城东公社宣昶家族墓、1974年与1976年高桥明沈辅家族墓、1975年宝山县刘行镇张任家族墓;1980—1990年代嘉定镇西门外发现明徐学谟家族墓、2007年江桥镇明李汝节家族墓等墓葬的发现,知世家大族基本分布在集镇地区;而出土的丰富随葬品,则不仅显示了当时手工业的发达,显示了当时境内与境外交往的频繁,同时也显示了时人对于精致美好生活的向往。

吴淞江处嘉定县南境,旧时“江水湍悍清驶,海潮不得停滞”,宋代时水面犹宽阔;元代时“故道堙塞”,后任仁发曾为疏导并修筑赵浦等水闸;至明初时原河道两岸“几为平陆”。1978年封浜杨湾村宋船的出土,证明其时吴淞江北岸曾在今天江岸以北2000余米处。沧海桑田,考古发现诚可证明其实。

市镇的兴起,常与寺庙的建设有关。唐代有云翔寺,其地后有南翔镇;有方泰寺,后有方泰镇。宋代法华塔的兴建,见证了练祁市的成长与壮大;圆通寺、西隐寺、大德寺等的建设,见证了嘉定在江南地区的影响力。1996年法华塔元代地宫、明代地宫与天宫的发现,出土了大量精美文物,结合文献所载元明时期嘉定境内众多寺庙的兴建与修扩,可以证明其时嘉定社会的安定与富足。

嘉定孔庙是“教化嘉定”的发祥地,保存至今的60余通碑刻,不仅见证了它成长壮大的历史,同时也见证了它成为“吴中第一”后对于嘉定文教事业的推动和催化作用。而各时期墓葬出土的墓志碑版所载,则告知世人,嘉定的文化精英们其才智所出,进可以服务国家,退可以造福桑梓。养正气,美风俗,学校教育于国家社会之进步与安定其功至大,证之历代碑刻为不虚。

嘉定建县以后,成为粮棉高产之地、经济富庶之区、教化昌明之邦、宜家宜居之乡。

考古可以重建和再现历史,文物可以传承和宣扬文脉。嘉定地区出土的文物,不仅是嘉定悠久历史的佐证,是嘉定成长与发展的时光记忆之珠,也是嘉定先民辛劳与才华交融共生的温情心语,通过它们,可以串起嘉定曾经的岁月年华。