沪公网安备 31011402009376号 沪ICP备2020037177号-2 网站地图

上海市嘉定区文化和旅游局网站 主办单位 联系方式:69989838 网站标识码:3101140038

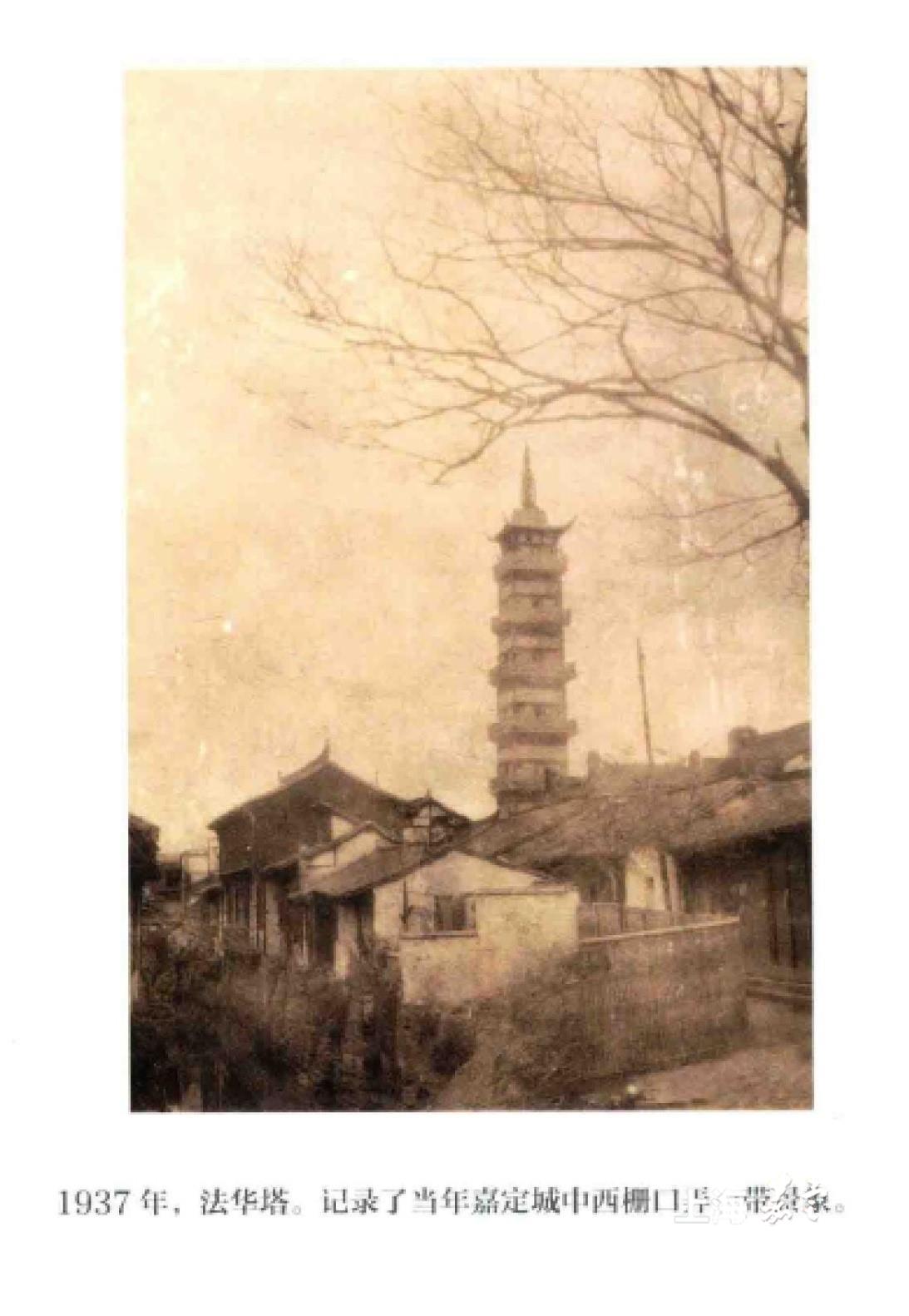

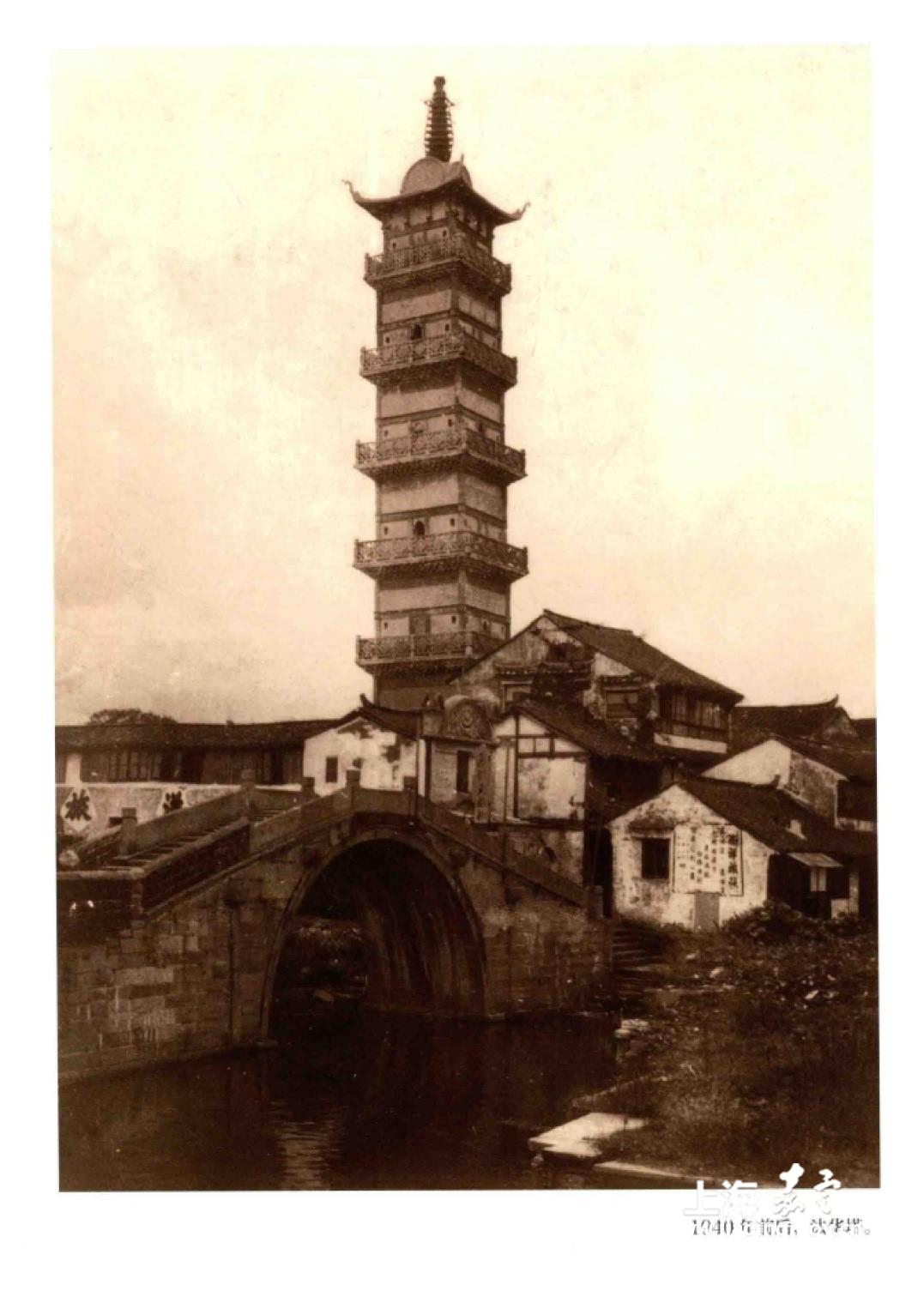

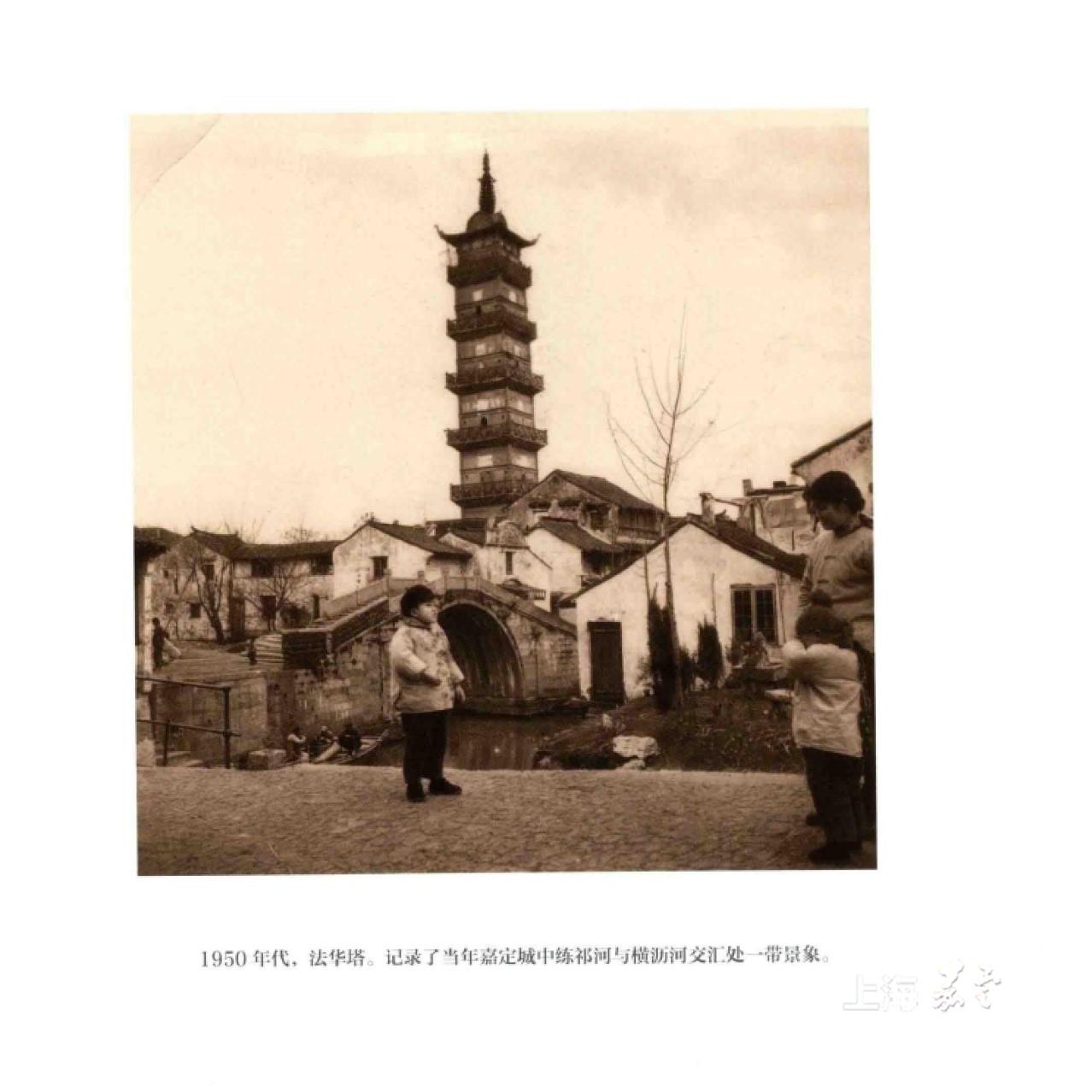

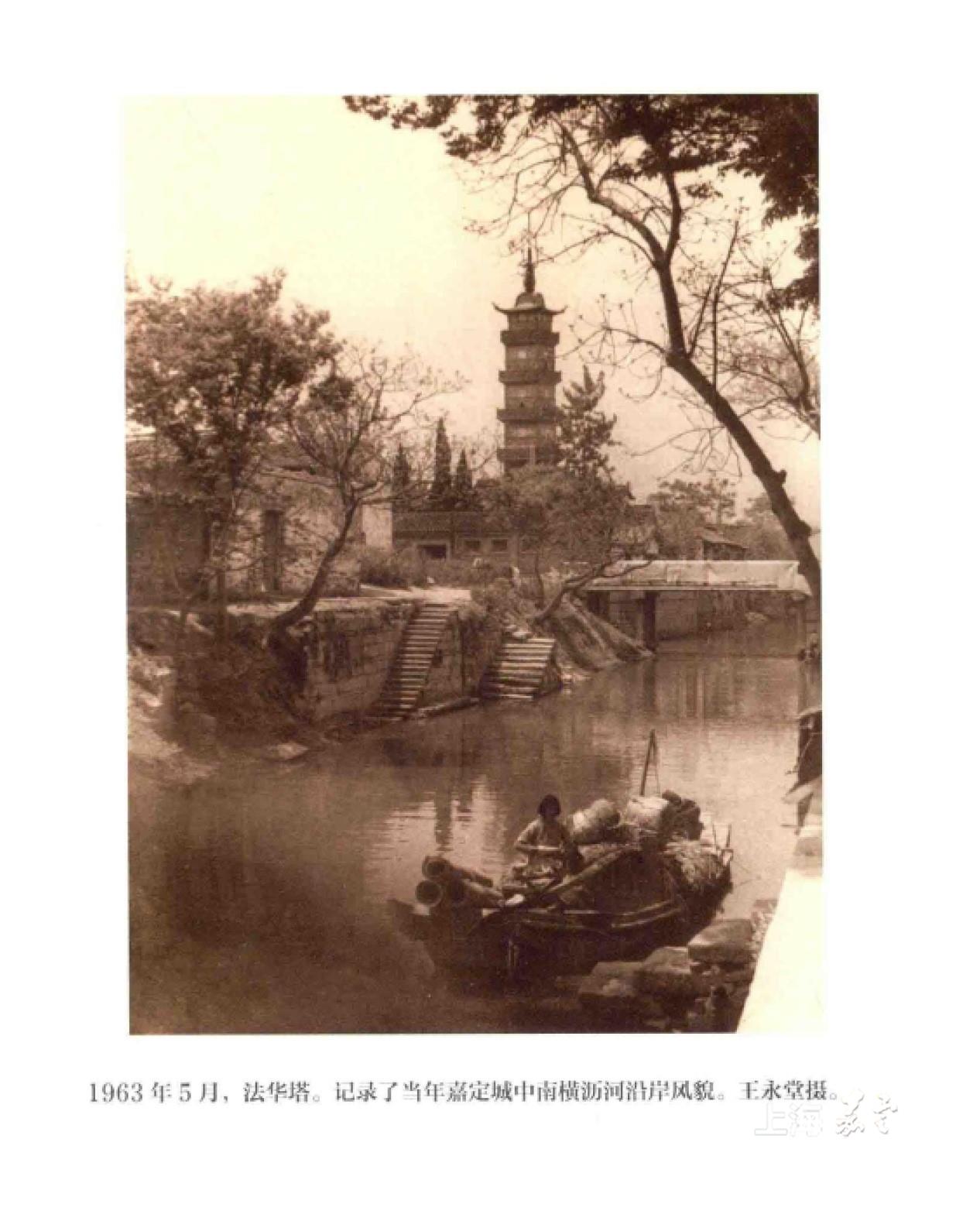

法华塔位于嘉定城中州桥南堍,又名金沙塔,建于南宋开禧年间。至明万历年间,只剩底层还比较完整。万历三十六年(1608),知县陈一元募款重建,恢复七重楼台,飞檐翘角,下悬檐铃,风动铃响,清脆悦耳。后几经修葺,至今屹立。元代以来,“金沙夕照”,一直是嘉定人文胜景之一。在民间,法华塔又有文峰塔、文笔塔之谓,它被认为是嘉定文脉的重要象征,同时也见证着嘉定历史的沧桑与厚重。

回首沧桑:法华塔的历史变迁

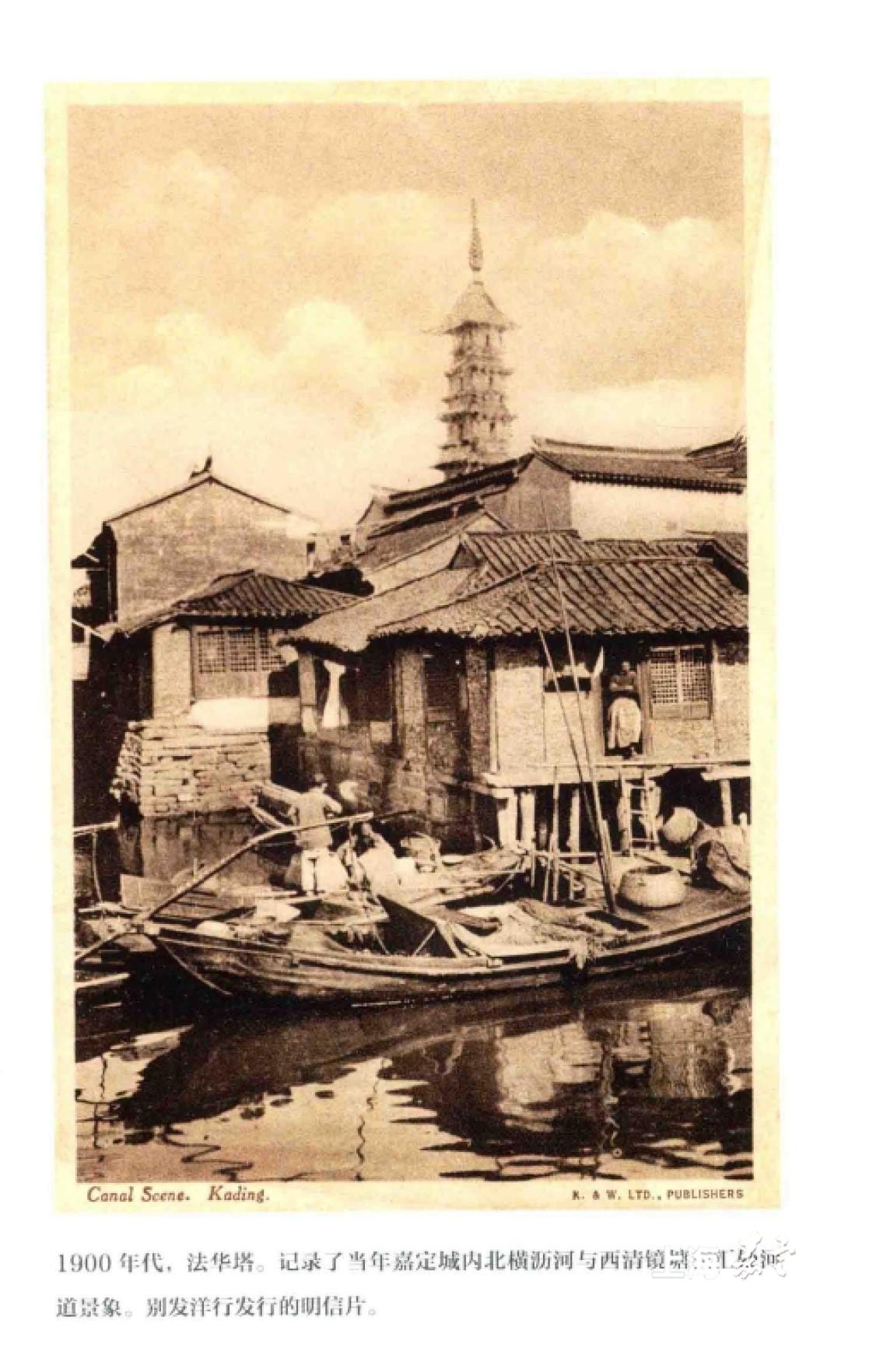

练祁河,其名取“流水澄清如练”之意,练祁市因河而得名。南宋嘉定十年十二月初九(1218年1月7日),嘉定建县,置县治于练祁市,遂为全境之中心。法华塔在市中心的练祁、横沥二河交汇处,为一城之地标,象征着嘉定先民对美好生活的许多期盼。

1870年,嘉定城中南横沥河两岸景象

元至大元年(1308),僧人道坚修法华塔。王彝(?—1374)《练祁寓舍咏雪》中“塔铃无声灯劫劫”之句。

至明代中期,因年久失修,法华塔仅存一层。万历三十六年(1608),知县陈一元募款重建法华塔,恢复七重楼台。徽商任良佑、居民朱晔助缘,时有高僧海月居塔院。

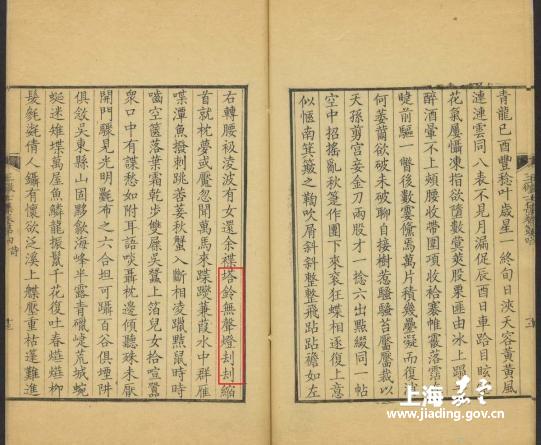

(万历)《嘉定县志》卷三“县城图”

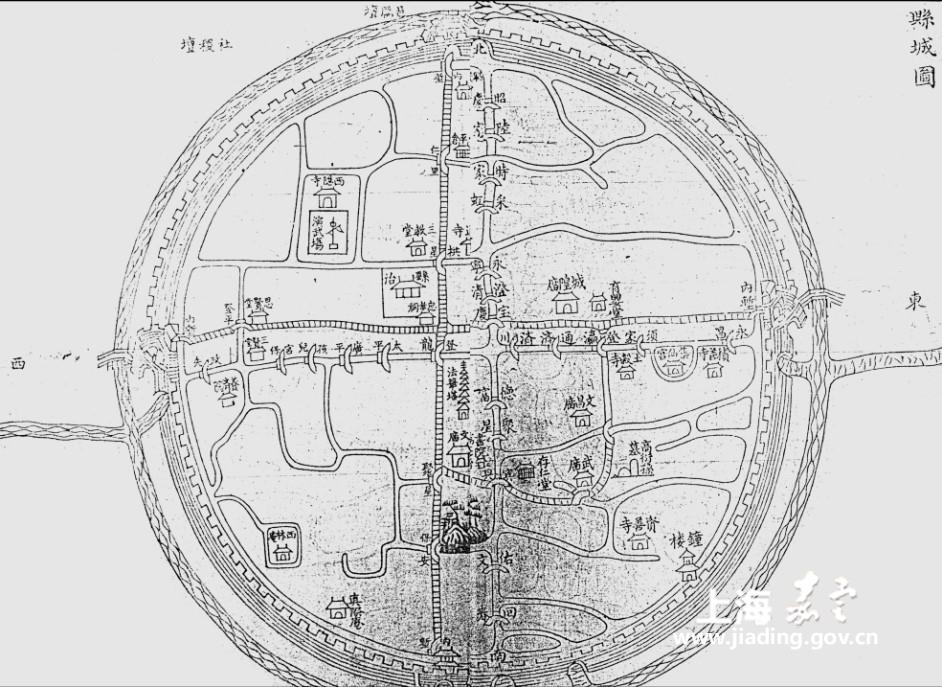

娄坚楷书“法华塔”门额

原石在法华塔底层南面,楷书“法华塔”三字,款署“万历戊申冬,知嘉定县晋安陈一元重建”,“伊蒲戒弟子娄坚书”。

康熙三十八年(1699)秋至三十九年夏,重修法华塔。康熙五十二年(1713)夏,雷震金沙塔。先是,有民谣曰:“雷震金沙塔,今科出状元。”至秋果验,王敬铭高中状元。此后,法华塔又经历了多次修葺。

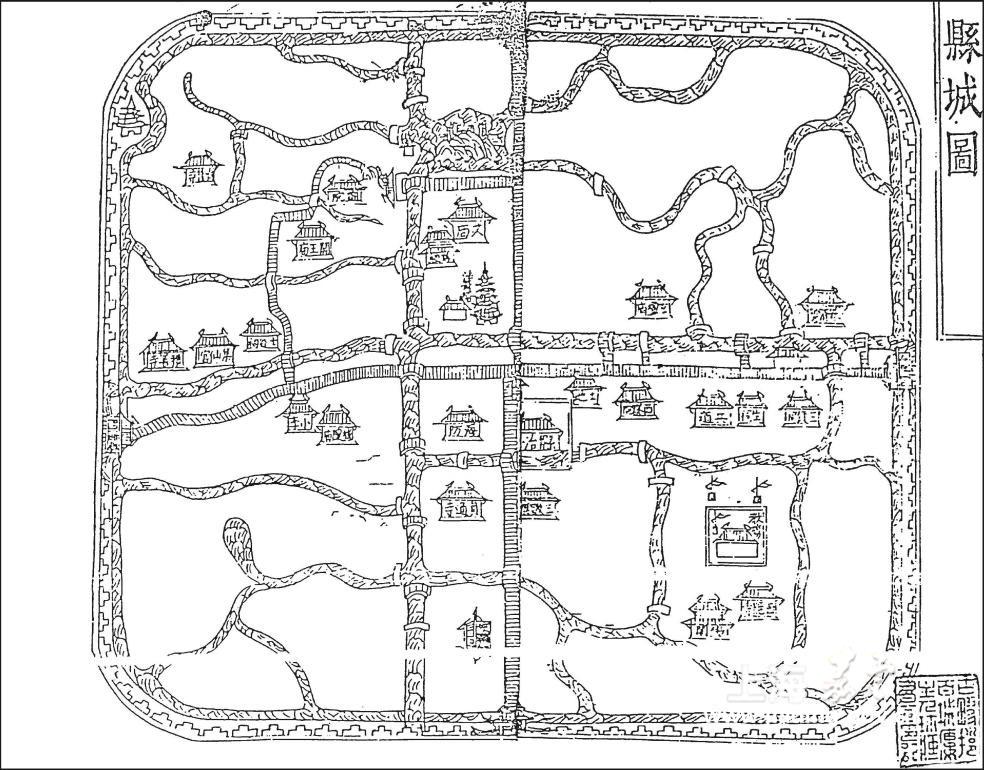

清嘉庆时期的嘉定县城图

考古遗珍:法华塔天宫、地宫中发现的文物

1995-1996年,上海市文物管理委员会组织对法华塔进行了纠偏及复原修缮。复原了斗拱、腰檐,木结构底层围廊、平座栏杆以及塔顶筒瓦屋面。在地宫和天宫中,发现了钱币、佛造像、石函、银盒、青铜器、瓷器、玉器、古籍等文物。

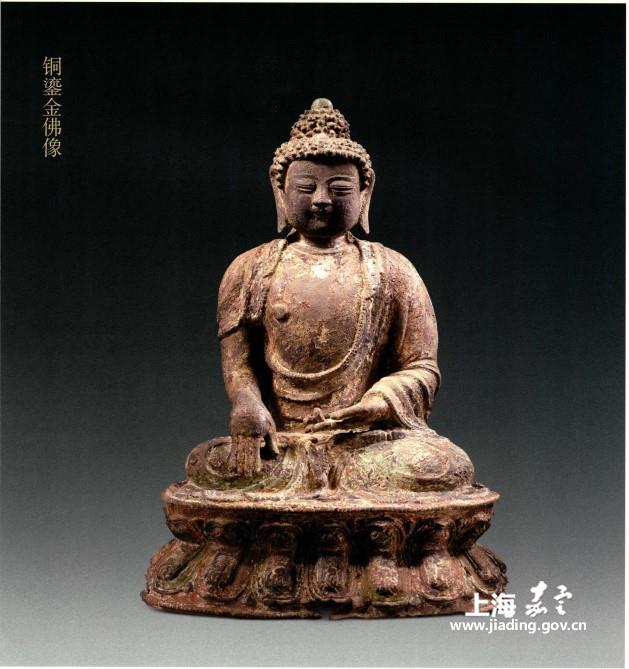

铜鎏金佛像

元代(1271-1368)

1996年法华塔天宫发现

发现时端坐在木盒内,左右两侧各有1件木花瓶,瓶内插花束,坐像前有1件瓷炉,炉内装满香灰。

佛像结跏趺坐于椭圆形深束腰莲座上,一手施触地印,一手施禅定印。高螺髻,有顶严。面相方圆,五官端庄。双肩宽厚,宽胸束腰。身着袒右式袈裟,衣褶线条深邃、转折流畅,表现出厚重质感,衣襟、袖口饰细密连珠纹。莲座的莲瓣下大上小,饱满舒展,尖部雕刻成如意卷云纹。此像中空铸造,表面原涂一层泥,上绘白色纹样,惜脱落殆尽,仅存残痕。这尊佛像同松江圆应塔地宫发现的一尊青田石释迦牟尼佛像相似,带有明显的藏传佛教造像风格。

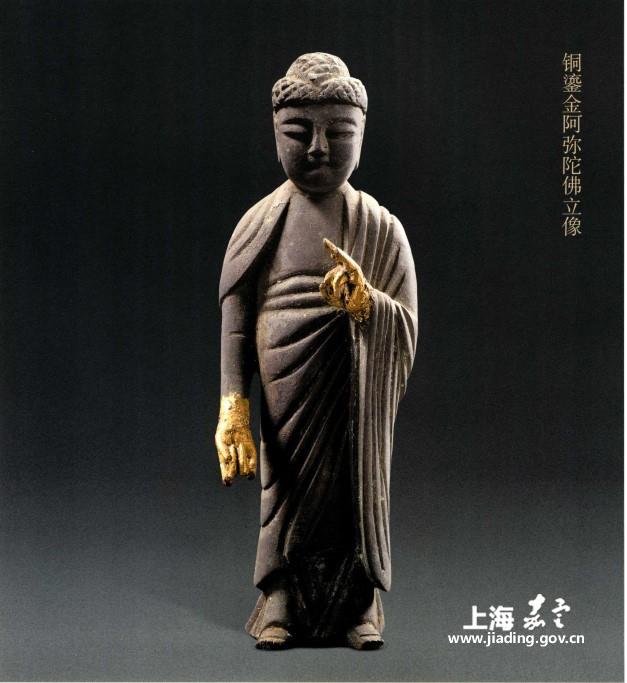

铜鎏金阿弥陀佛立像

明代(1368-1644)

1996年法华塔天宫发现

佛像跣足直立,一手施与愿印,一手施说法印。高螺髻,比较特别的是一个个肉髻呈小方块状而不是螺蛳形。椭圆形脸,表情庄重安详。身披袈裟,内着僧祇支,衣褶线条深邃、自然流畅,表现出衣着的厚重质感。

中空铸造,双手涂金。

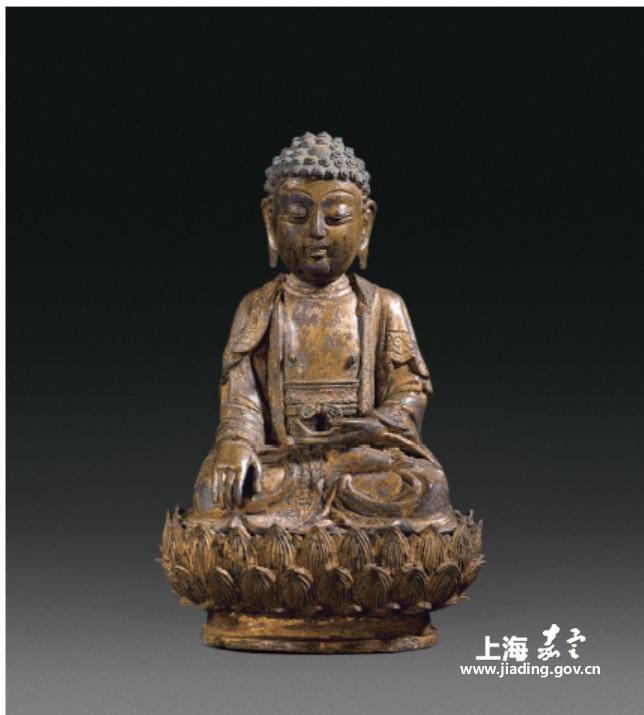

铜鎏金阿弥陀佛像

明代(1368-1644)

1996年法华塔天宫发现

佛结跏趺坐于椭圆形双层仰莲座上,一手施禅定印,一手施触地印。螺髻,顶部肉髻微微凸起。面颊方圆,大耳下垂,颈部三道旋纹。造型丰满厚重,神态庄重和悦,给人以福德圆满之相。身着袒右袈裟,右肩反搭袈裟的边角,胸部袒露,肌肤丰满。内穿半胸僧祇支,衫襟条带打花结束于胸腹际,衣服边缘、结带刻出卷草花纹,上下饰细密联珠纹,纹饰细腻繁缛。莲座的莲瓣舒展,尖端向外翘起,以竖弧线表示筋脉。

造像由佛像、莲座、托座几部分分铸后组合而成,表面鎏金。

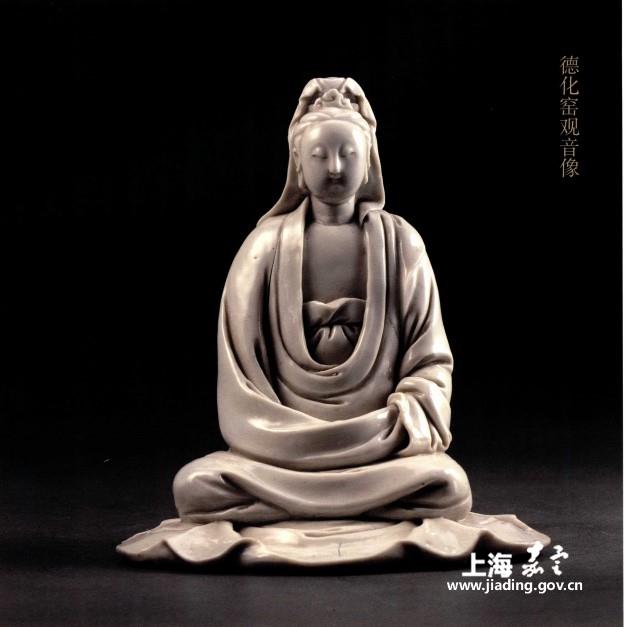

德化窑白釉观音像

明代(1368-1644)

1996年法华塔天宫发现

头饰观音兜,形似风帽,结跏趺坐于圆形莲座上,双手相合于腹前,拢于宽大衣袖中,衣纹转折流畅洒脱。将观音典雅文静的表情,精美柔曼的风韵,安详静谧的神态,表现得淋漓尽致,显得超凡脱俗。通体施白釉,呈奶油白色,釉面纯净莹润,胎体厚重,洁白坚实。

德化窑位于福建省德化县,宋代开始烧造,元代有很大发展,明代烧制的白瓷形成独特风格,称“白建”。德化窑白瓷以烧制艺术塑像最为著名,当时有何朝宗、林朝景等名家,塑造的佛像、达摩、观音等形象逼真,线条优美。

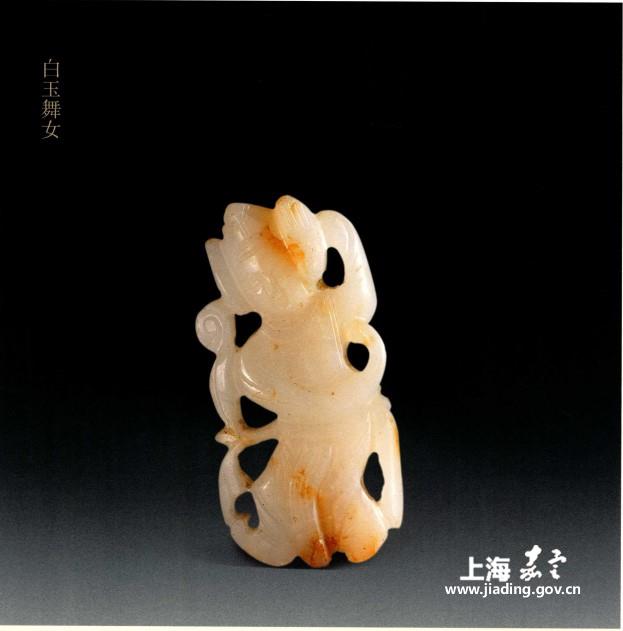

白玉舞女

金代(1115-1234)

1996年法华塔元代地宫发现

玉色乳白,莹润细腻,整体造型为扁平状立体圆雕,局部为镂空透雕,细部阴线刻,表面抛亮度极高。

舞女头戴宝冠,耳上有圆形装饰。面相丰满,宽颌,隆眉高鼻。身着圆领窄袖长裙,腰束带。上身右前倾,双膝屈立,右脚脚跟与左脚脚尖着地,右臂绕至左肩下、左臂上举作翩翩起舞状,舞姿协调柔美。后颈至脚部有一孔眼。舞女面部与辽宁朝阳北塔天宫出土的辽玉雕飞天、黑龙江畔绥滨中兴古城周围的金代墓葬出土的玉石飞天、山西襄汾荆村沟金墓西北壁砖雕女侍的面部相近,具有北方游牧民族形象特征。可以作为辽金玉舞女断代的标准器。

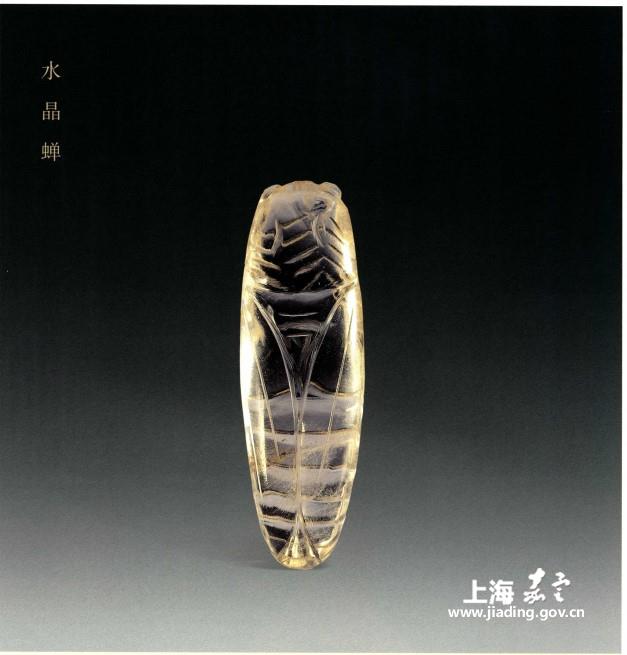

水晶蝉

元代(1271-1368)

1996年法华塔元代地宫发现

蝉体窄长,吻部微微前凸,钮形双眼,头额甲壳与身体间用一横弧线分界。背部刻两道竖长弧线,以示双翅收拢。腹部前端刻有六道对称折纹表现皮甲,中部刻两条对称相交的弯勾线条表示足爪,下腹部横刻六条平行弧线表现腹部皮甲。通体无色透明。

蝉,因其生命周期的特性和饮露为生的习性,自古被赋予复活、永生和高洁的寓意。蝉形饰件,早在五千年前的红山文化和良渚文化中就已经发现,商代至汉代为发展高峰,汉代的“八刀蝉”线条平直有力,简洁逼真。这件蝉略显圆润,风格浑厚,虽与汉风有异亦不失元代粗犷简略的时代气息。

铜八卦铭文镜

元代(1271-1368)

1996年法华塔明代地宫发现

八边形。镜背纹饰为八卦图、北斗七星和铭文“七星朗耀通三界,一道灵光伏万魔”。轮廓规整,铸工精良。